ЗАО «Научно-медицинский центр «Софиатрия»

ФГБУ Центральный военный госпиталь им. Вишневского

К.м.н., врач-невролог Косс В.В., к.м.н. нейрохирург - Мануковский В.А., д.м.н., врач-функциональной диагностики - Яворский А.Б

Межпозвоночная грыжа (межпозвонковая грыжа, грыжа межпозвоночного диска) — это смещение пульпозного ядра межпозвоночного диска с разрывом фиброзного кольца. Наиболее часто встречаются грыжи межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника (150 случаев на 100 000 населения в год), реже наблюдаются грыжи в шейном отделе позвоночника, еще реже – в грудном отделе. В США ежегодно проводится более 200 тысяч, а Германии 20 тысяч вмешательств. При локализации в пояснично-крестцовом отделе в 48 % случаев на уровне L5-S1, в 46 % случаев – на уровне L4-L5, в 6% другой локализации или многоуровневые поражения. По сути, межпозвонковая грыжа есть следствие хронического заболевания – остеохондроза позвоночника [6].

Актуальность

Медицинская и социально-экономическая значимость проблемы диагностики и лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника актуальна по ряду причин. Остеохондроз позвоночника, поражающий людей наиболее активной социальной группы, составляет от 20% до 80% случаев временной нетрудоспособности [2]. По материалам 8-го всемирного конгресса, посвященного боли, который состоялся в Ванкувере в 1996 г., боль в спине является второй по частоте причиной обращения к врачу и третьей по частоте причиной госпитализации после респираторных заболеваний. В структуре заболеваемости взрослого населения нашей страны поясничный остеохондроз составляет 48-52%, занимая первое место, в том числе и по числу дней нетрудоспособности. Временная утрата трудоспособности, обусловленная некомпрессионными синдромами остеохондроза, составляет 40% неврологических заболеваний. В общей структуре инвалидности от заболеваний костно-суставной системы дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника составляют 20,4% [2]. Показатель инвалидизации при дегенеративных заболеваниях позвоночника равен 0,4 на 10000 жителей. Среди инвалидов с другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата это патологическое состояние занимает первое место по частоте встречаемости, причем у 2/3 этих больных трудоспособность утрачивается полностью. В структуре дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника ведущее значение принадлежит остеохондрозу [2]. Доля синдромов остеохондроза позвоночника составляет 77-95% среди всех заболеваний периферической нервной системы [2,3,4]. Данные о результатах хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков разнятся. Как положительные их оценивают в диапазоне от 23% до 90%. Неудовлетворенность результатами хирургического удаления грыж поясничных дисков стимулирует разработку более совершенных методов лечения. В настоящий момент проявляется широкий научный интерес к проблеме «синдрома неудачно оперированного позвоночника» (Fail Back Surgery Syndrom), который проявляется в 5%-15% случаев. Такой перевод термина не вполне соответствует сути проблемы, так как не отражает главного – дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника прогрессирует во многом независимо от действий пациента и врача. Изменения в дисках, дугоотросчатых суставах, связках генетически детерминированы. При такой постановке вопроса хирургические вмешательства, которые ставят целью, к примеру, декомпрессию корешка нельзя считать неэффективными просто из-за того, что у пациента рецидивирует болевой синдром. Хирургия в данной ситуации решает узкую задачу, ограниченную не только по клиническому эффекту, но и по времени. Ведь мы обосновано полагаем положительным результатом курса комбинированной терапии при грыже диска, к примеру, шестимесячную ремиссию. Но зачастую эффект носит и более кратковременный характер. При этом совокупный контингент «хирургических» больных все-таки тяжелее.

Основным вопросом является взаимодействие терапевтической (неврологической, восстановительной, инструментальных методов диагностики) и хирургической тактик в процессе лечения, расстановка приоритетов на данной стадии заболевания [7]. Идеального выбора в лечении любых возрастных изменений и заболеваний быть не может, но медицинская помощь может быт эффективной в большинстве случаев при разумном сочетании методов. Наиболее перспективным на наш взгляд является тесное взаимодействие между специалистами, проводящими консервативное лечение и хирургами-вертебрологами. Именно такое сочетание позволяет добиться оптимального клинического результата, что соответствует интересам пациента и врачей.

Очень перспективным видится дальнейшее развитие технологий «сохранения движений» (motion preservation). Данные хирургические методики с использованием различных динамических имплантов, позволяют протезировать часть нормальных функций позвоночника и снимать нагрузку с пораженных участков, защищать смежные уровни. В последнее время довольно широко внедряются операции по установке искусственных межпозвонковых дисков в шейном и поясничном отделах позвоночника. С течением времени, накоплением опыта существенно расширены показания к данной операции. Ее своевременное выполнение может уменьшить выраженность и продолжительность действия негативных факторов дегенеративного процесса и тем самым увеличить «терапевтическое окно», когда пациент сможет с эффектом получать консервативную терапию. В то же время надо понимать, что часть пациентов в послеоперационном периоде обязательно должны проходить дополнительный курс восстановительного лечения. Широкое использование новых технологий (оптического увеличения, стабилизирующих имплантов, микроинструментария) позволили существенно улучшить результаты хирургического лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическим заболеванием позвоночника, но все еще далеки от идеальных. Более того, активность хирургов открыла новую, особую категорию больных – послеоперационные. Учитывая активность и распространенность спинальной хирургии в мире в настоящее время, есть все основания полагать, что количество таких больных с течением времени будет только возрастать.

Вопросы диагностики и лечения остеохондроза позвоночника во многом не решены. Отсутствуют публикации о «расшифровке» всего комплекса синдромов поясничного остеохондроза у конкретного больного и выявлении связи каждого синдрома с изменениями в отдельных позвоночных двигательных сегментах (ПДС) с последующим дифференцированным воздействием на клинически актуальные сегменты.

Цель

Цель данной работы: путем использованияэпидурального введения химотрипсина добиться значительного лизирования пульпозного ядра при полном пролапсе межпозвонкового диска и секвестрированных грыжах, улучшить результаты лечения больных с сочетанием рефлекторных и компрессионных синдромов поясничного остеохондроза, выбрать оптимальные критерии инструментальной диагностики нарушений ПДС и результатов лечения.

Объекты, методы исследования и лечения

Для диагностики и лечения была выбрана группа пациентов в количестве 45 человек с остеохондрозм поясничного отдела позвоночника и признаками компрессией спинномозговоых корешков или элементов конского хвоста. Пациентам исходно и по окончании лечения выполнялись следующие инструментальные исследования: электронейромиография /ЭНМГ/, магнитно-резонансная томография /МРТ/, магнитно-резонансная /МР/ ангиография сосудов малого таза и позвоночника, доплерография.

Так, для оценки состояния сегментов спинного мозга применялась накожная компьютерная ЭНМГ на электромиографе «Нейромиовок» фирмы МБН г. Москва. Изучалось состояние шейного, пояснично-крестцового отделов спинного мозга, а также его грудного отдела. Исследование шейного утолщения спинного мозга проводилось при помощи ЭНМГ мышц верхних конечностей (mm. flexor carpi ulnaris, extensor digitorum communis, bices brachi, triceps brachi, deltoideus). Для исследования пояснично-крестцового утолщения спинного мозга изучалась биоэлектрическая активность мышц нижних конечностей (mm. rectus femoris, tibialis anterior, gastrocnemius lateralis). Состояние сегментов грудного отдела спинного мозга оценивалось по характеру ЭНМГ-кривой мышц брюшного пресса (верхней, средней и нижней порции m. rectus abdominis), m. pectoralis major. Все мышечные группы исследовались с обоих сторон. Критериемсегментарных изменений было наличие элементов синхронизации на фоне интерференционной ЭНМГ-кривой. Данное исследование позволяло определить наличие или отсутствие, а также выраженность и уровень поражения спинного мозга при наличии патологии позвоночника, в частности остеохондроза, пролапсов и грыж межпозвонковых дисков.

Нами было обследовано 14 пациентов с остеохондрозом позвоночника, наличием пролапсов и грыж межпозвонковых дисков на разных уровнях: 4 пациента – на уровне шейного утолщения, 8 – на уровне пояснично-крестцового утолщения, 2 – на уровне грудного отдела спинного мозга.

В качестве одного из этапов лечения использовалось инъекционная рассасывающая терапия.

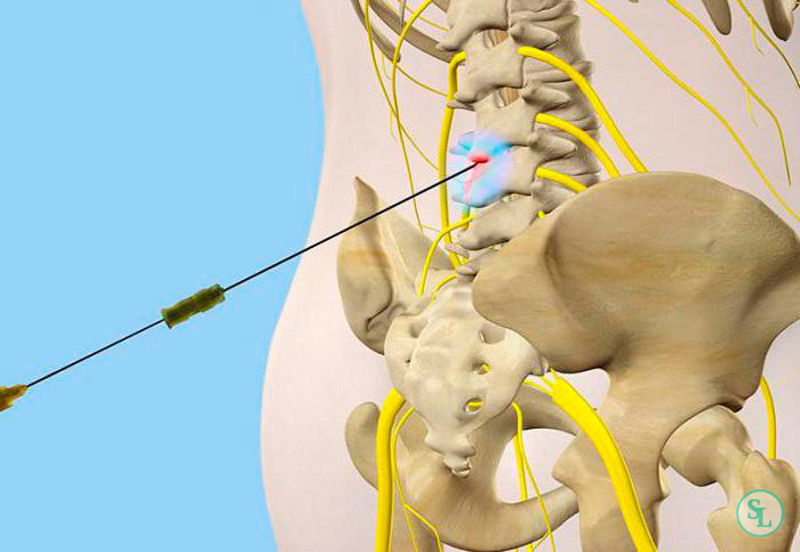

С тех пор, как F.Catelin (1903) предложил введение лекарственных веществ в эпидуральное пространство через сакральный канал, подобное лечение анестетиками при поясничных болевых синдромах стали применять весьма широко (Кутоманов П.Я., 1924; Шамбуров Д.А., 1928; Диканский М.А., 1928; Кулаков В.Ф., 1952; Агте Б.С., Хохлова B.C., 1952; Смородинская И.С., Рубаха А.С., 1954;СаруханянВ.О., 1955; Ирхо Р.С., 1954; Цайг Б.А., Алексеева А.П., 1958; Ravault P., MaiterpierreJ., 1960;Canale L., 1963; Бабчинцер С.А., 1966; Перельман И.М., 1968; Прохорский A.M., 1971; Трошин В.Д., Искандерова А.А., 1971; Рома-нов В.К., 1971; Фарбер М.А., 1975; Филиппович Н.Ф., 1977 и др.) При острой боли мы вводим 7-10 раз перидурально по два раза в неделю следующую смесь: траумель С 10 мл, химотрипсина — 10 мг, дексаметазона — 4 мг. Химотрипсин, который через раз чередовался с 64 УЕ лидазы, вводился с целью рассасывания эпидуральных спаек и фрагментов грыжи диска. Если после введения 10-15 мл ощущается значительное сопротивление дальнейшему введению жидкости, следует заподозрить отек эпидуральной клетчатки и не увеличивать количество раствора, сохраняя, однако, достаточную дозу гидрокортизона — до 75 мг. Лидаза при спаечных процессах вводится в позвоночный канал перидурально, т.е. через межостистые промежутки. Пункция перидурального пространства производится медленно на уровне рубцового процесса или пораженного сегмента. Благодаря медленному введению фермента достигается некоторая ин-фильтрация рубцово измененной эпидуральной клетчатки на уровне эпидурита. Для введения иглы в эпидуральное пространство через крестцовое отверстие мы рекомендуем коленнолоктевое положение больного. Следуя пальцем по гребню крестца вниз, доходят до ощутимого углубления, которое соответствует крестцовому отверстию. По краям отверстия прощупывают бугорки. Иглу длиной 7-8 см вкалывают у верхнего края сакрального отверстия под углом 18-20° к оси позвоночника. Когда игла попадает в канал, о чем можно судить по исчезновению сопротивления, ее опускают до горизонтальной линии и осторожно проталкивают дальше, но не более 5-6 см, т.к. на расстоянии 7 см начинается уже дуральный мешок. Прежде чем производить вливание, проверяют, не попала ли игла в вену или дуральный мешок (вынимают мандрен); если этого не случилось, на иглу насаживают шприц с вводимой жидкостью и впрыскивают последнюю под легким давлением. Процедура может быть почти безболезненной, если соблюдать два условия: 1) пользуясь тонкой иглой, предварительно анестезировать кожу и фиброзную пленку сакрального отверстия; 2) вводить анестезирующий раствор прерывисто по 2-3 мл. Как только при этом всякий раз больной сообщает о появлении ощущения распирания, на 40-60 с прерывать введение раствора. Процедуру, в зависимости от лечебного эффекта, можно повторять несколько раз с перерывами в 2-4 дня. Специальных противопоказаний, не считая непереносимости вводимых лекарств, к данному виду лечения нет. Предостерегающие указания можно найти лишь в работе J.Young (1945): сакроспинальные инъекции якобы предрасполагают к образованию грыжи диска. Показания же определяются сущностью процедуры: воздействием на корешки, анестезией, отбуханием и, в особенности, блокированием рецепторов пораженных позвоночных сегментов. Кроме того, вводимый раствор, если он поднимается достаточно высоко, проникает через межпозвонковые отверстия в забрюшинное пространство, омывая соединительные ветви и пограничный ствол (Cathelin F., 1903; Франкенберг Б.Е., 1947). В случаях локальной болезненности и других данных в пользу расположения секвестра грыжи диска или других перидуральных источников ирритации в области первого крестцового отверстия мы в этом месте и проводим перидуральную блокаду. Это место у большинства пациентов легко прощупывается (да и определяется на рентгенограмме) в 2,5 см кнаружи и ниже межостистого промежутка L5-S1.

В поисках путей устранения компрессии корешков было обращено внимание на способность протеолитического фермента «растворять» хрящевую ткань межпозвонкового диска. В нашей работе использовалось ввеедение химотрипсина. Этим ферментом давно пользо вались для отторжения струпов, разжижения слизи, мокро ты, для удаления угрей, при лечении экземы. Он, кроме того, оказывает ингибирующее действие на свертывающую систему крови, повышая антитромбиновую активность и мобилизуя эндогенный гепарин. Одно из главных свойств химотрипсина заключается в его избирательном «переваривании» белковых структур хряща.

После 3-х эпидуруальных инъекций химотрипсина на проекцию грыжи диска устанавливалась разработанная терапевтическая технология сочетанного воздействия посотянным магнитным полем и импульсным оптическим излучением малой мощности в видимом и ближнем ИК-диапазоне, «Импульсная магнито-оптическая стимуляция по методу доктора Косса В.В» (Шифр «ИМОС-Косс»). Репаративные возможности плотной соединительной тка ни диска — низкие (Vreeman M.A., Meachim G., 1979). Одна ко в рыхлой соединительной ткани внутреннего слоя фиб розного кольца — в пульпозном комплексе, особенно в очагах микротравматизации, имеется источник активной пролиферации с развитием хондроцитов аваскулярных тка ней. Происходит репарация и волокон гиалинового хряща, о чем писал еще Н.И.Бут (1959). Это осуществляется путём воздействия через кожу тела на позвоночно-двигательный сегмент сочетанием постоянных магнитных полей и некогерентного импульсного светового излучения видимого диапазона, с интенсивностью, не превышающей гигиенических норм, с помощью специально разработанной для этого компактной аппаратуры. Принцип действия технологии ИМОС-Косс основывается на фотобиологической реакции, которая проходит в два этапа: на первом, фотофизическом, этапе поглощаемый молекулами свет переводит их в электронно-возбуждённое состояние, которое возбуждённые молекулы затем реализуют через свою активность фотохимическим путём с образованием в результате сложных процессов стабильного фотопродукта. Этот продукт, активно включаясь в метаболизм хрящевой ткани, на втором, завершающем, этапе приводит к конечному фотобиологическому эффекту [6], [7]. Всего на курс 15 процедур – 2 раза в год.

Полученные результаты

Исходно больные предъявляли жалобы на болевой синдром в месте дисковой патологии или около него в 100 % случаев, иррадиацию боли в ипси- или контрлатеральную конечность в 45 %случаев, жалобы на парестезии, гипоэстезию в 15 % случаев. При клиническом осмотре наблюдались следующие симптомы: у 80 % больных локальное повышение тонуса мышц спины, у 75 % больных нарушение осанки, выражающееся в искривлении позвоночника во фронтальной плоскости, выпряление поясничного или шейного лордозов, гиперлордоз поясничного отдела, кифоз грудного отдела. У 90 % больных локальная болезненность при пальпации в точках Валле. При анализе данных МРТ-грамм преобладающими симптомами были следующие: остеохондроз L3-S1, спондилоартроз пояснично-кресцового отдела позвоночника. Грыжи диска L4 (в 70 % случаев), L5 (в 90 % случаев), с дефрмацией дурального мешка и стенозированием межпозвонковых отверстий. Стадия грыжи - частичный пролапс. Протрузии L4-L5 в 95% случаев. Секвестрация (экструзия) L4-L5 диска (в 10 % вслучаев), в L5-S1 (в 15 % случаев).

Исходно при проведении статистического анализа, было выявлено, что в зависимости от уровня поражения, сегментарные изменения наблюдались в 100% случаев у всех пациентов, либо на уровне шейного, либо на уровне пояснично-крестцового утолщений спинного мозга или на уровне его грудного отдела, кореллируя, таким образом, с уровнем расположения патологических изменений в позвоночнике. Сегментарные изменения могут быть связаны с компрессией спинного мозга и/или его корешков секвестрированной грыжей диска, отеком прилежащих тканей, нарушением микроциркуляции в этой области.

Клинический пример №1

Больная С., 35 лет.

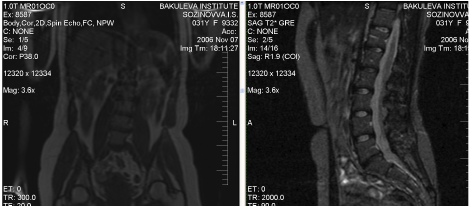

С 30 лет испытыва ла периодические боли в пояснице и левой ягодице, поз же они стали распространяться по задней поверхности левой ноги и в икроножную область.Для уменьшения болей принимала коленно-локтевое положение, в постели поворачива ется с трудом. Поясничный кифосколиоз выпуклостью влево с ограничением подвижности назад и вправо. На пряжение многораздельной мышцы и разгибателя спины справа. Симптом Ласега слева — 45°, справа — 75°, боль отдает в поясницу. Слегка гипотрофичны передние большеберцовые мышцы, а на правой ноге снижена и сила разгибателя I пальца. Слева чуть снижен ахиллов ре флекс, легкая гипоальгезия в зонах S1 с обеих сто рон. Болезненны межостистые связки L4-L5 и L5-S1. На МРТ пато логическим оказался диски L4 - L5 имеется задняя срединная грыжа L5-S1 6*22 мм, с латерализацией влево, при этом отмечается врожденная узость спинномозгового канала (рис. 1).

Проведен курс нейроортопедической реабилитации, частью которого являлось эпидуральное введение химотрипсина 10 мг на 10 мл 0,9%. Препарат вводился через S1 сакральное отверстие слева (№2), а также через L5-S1 межоститстую связку (№ 1). После введения использовался импульсно-модулированный оптический свет в красном диапозоне (аппарат «ИМОС- Косс») с экспозицией 20 мин. На второй день пациентка сильную распирающую боль в поясни це и ногах, больше в левой. Не могла ее выпрямить. На третий день боли после назначе ния НПВС беспокоили меньше. Боли в пояснице и ногах значитель но уменьшились через 12 дней после введения химотрипсина. Ста ло легче вытягивать ноги. Ласег с обеих сторон — 60°. Больная оставалась на дневном стационаре еще 20 дней, где проводили курс нейроортопедической реабилитации. Проводилось растяжение на наклонной плос кости – «профилакторе Евминова», иглорефлексотерапия, массаж лечебный, витаминотерапия внутримышечно, кавинтон и мексидол внутривенно капельно.

Оставались гипоальгезия в сегментах S1, ограничение движений в пояснично-крестцовом отделе.

Через год больная сообщила, что результатами ле чения довольна. Прежние боли в ногах исчезли, и только при физической нагрузке испытывает боли в пояснице. Дважды получала курсы нейроортопедической реабилитации (рис. 1).

Больна С., 35 лет (до введения химотрипсина).

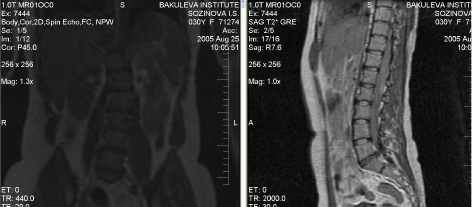

Рис. 1 МРТ-граммы больной С., 35 лет (вверху до введения химотрипсина, внизу - после).

Клинический пример № 2.

Больной Г., 46 лет.

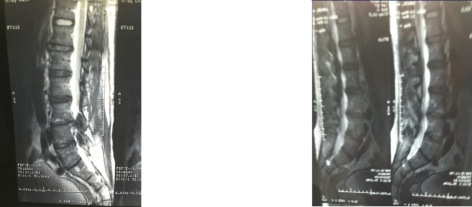

Диагноз: остеохондроз L3 – S1, задняя центральная грыжа диска L4-L5 до 10 мм с латерализацией в обе стороны, с признаками экструзии содержимого. Выраженное стенозирование позвоночного канала и межпозвонковых отверстий на этом уровне. Протрузия диска L5-S1 без признаков значимой невральной компрессии. Поясничный компенсаторный правосторонний сколиоз (по данным МРТ от 29.04.2008, томограф GE-Signa 3 Тесла, рис. 2) Пояснич ными болями страдал давно. За 5 лет до обращения во время очередного обострения люмбаго, по словам боль ного, появился поясничный сколиоз. За месяц до обращения вновь возник приступ болей в пояснице. Они не прекращались в течение трех недель, а затем стали от давать в правую ногу. Симптом Ласега (1 я фаза) на 40-50° справа. Дви жения в коленных и голеностопных суставах совершает в полном объеме. Глубокая чувствитель ность снижена в IV и V пальцах правой ноги. Болезненны остистые отростки L5, L4 и межостистые связки L3-L4 и L5-S1. Ахилловы и подошвенные рефлексы снижены справа, патологических нет.

Проводилось 2-а курса нейроортопедической реабилитации, с применением рассасывающей смеси - химотрипсин эпидурально на 10 мл Траумель С (всего 6 инъекций по 10 мг) в период с мая 2008по февраль 2009 года. После первого курса (21 сеанс) больной у больного исчезли боли, он стал ходить на работу. После второго курса – полностью восстановлена нервно-мышечная проводимость(неврологический осмотр, субъективно и по данным ЭНМГ нижних конечностей). По данным МРТ от 12.03.2009, на том же томографе GE-Signa 3 Тесла – грыжа диска L4-L5 уменьшилась до 4-5 мм, экструзии не определяется (рис.2).

Рис. 2 МРТ-граммы больного Г., 46 лет (слева до введения химотрипсина, справа - после).

Нами были получены результаты, свидетельствующие об эффективности проводимого лечения. У больных в 85 % случаев исчезал болевой синдром, восстанавливалась чувствительность в склеротомах, восстанавливалась сухожильно-мышечные синдромы.

В целом, в группе обследованных, после проведения курса лечения при проведении накожной ЭНМГ-фии наблюдалось уменьшение выраженности сегментарных изменений в виде элементов синхронизации (уменьшение их количества, амплитуды). Так из 8 пациентов с грыжей на уровне пяснично-крестцового отдела позвоночника выраженность патологических сегментарных изменений в области пояснично-крестцового утолщения спинного мозга уменьшились у 6 человек, что составило 75% случаев. Полученные данные говорят об уменьшении компрессионного эффекта, создававшегося секвестрированной грыжей, уменьшении отека в области нервной ткани, улучшении микроциркуляции в этой области. Что подтверждается МР исследованиями.

При этом важно отметить, что введение любых медикаментозных препаратов не предотвращает дальнейшего прогрессирования дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника. Биомеханика позвоночника страдает, что наиболее актуально для шейного и поясничного отделов в связи с их большей подвижностью. Снижение высоты диска, формирование нестабильности в двигательно-позвоночном сегменте приводят к ситуации, когда хирургическое лечение становится оправданным и эффективным. Таким образом мы рассматриваем введение эпидуральное введение препаратов, как эффективный элемент консервативной терапии, который в ряде случаев позволил нам избежать хирургического лечения, сохранив активность больного, уменьшение выраженности болевого синдрома.

Выводы

Таким образом, обобщая полученные нами данные, можно сделать следующие выводы :

1. Эпидуральное введение лизирующей смеси является эффективным методом, позволяющим в ряде случаев ликвидировать компрессию корешка и избежать операции.

2. Разработка алгоритма диагностики и лечения компрессионных и некомпрессионных синдромов позволит улучшить результаты лечения, сократить сроки пребывания больных в стационаре.

3. Основным методом диагностики поясничного остеохондроза является клинико-неврологический, МРТ диагностика и электромиографический.

4. Важным направлением развития является углубление взаимодействия между неврологами и хирургами-вертебрологами для создания единого алгоритма, обеспечивающего приемственность методик и максимально эффективного оказания помощи пациентам с дегенеративно-дистрофическим заболеванием позвоночника.

Список литературы

1.Бротман, М.К. Неврологические проявления поясничного остеохондроза / М.К. Бротман. Киев: Здоровья, 1975. — 168 с.

2.Гехт, Б.М. Теоретическая и клиническая электромиография / Б.М. Гехт. -Л.: Наука, 1990.-229 с.

3.Коган, О.Г. Мануальная терапия в нейроортопедии / О.Г. Коган // Лечебная физкультура: справочник ; под ред. В.А. Епифанова. — М.: Медицина, 1988. С. 431 - 472.

4.Коган, О.Г. Теоретические основы реабилитации при остеохондрозе позвоночника / О.Г. Коган, И.Р. Шмидт, А.А. Толстокоров. Новосибирск: Наука, 1983.-213 с.

5.Клионер, И.Л. Старческие и дегенеративные изменения в суставах и позвоночнике/ И.Л. Клионер. М.: МедГиз, 1962. - 151 с.

6.Конев С. В., Волтовский И. Д. Фотобиология.- Минск: Изд-во БГУ, 1974.

7. Губанов Н. И., Утепбергенов А. А. Медицинская биофизика. – М. Медицина, 1978.

8.Материал из Википедии — свободной энциклопедии http://ru.wikipedia.org.

9.Самотокин, Б.А. Послеоперационные рецидивы неврологических синдромов поясничного остеохондроза и их хирургическое лечение / Б.А. Самотокин, А.И. Верховский // Вопросы нейрохирургии. 1983. - № 6. -С. 30-34.

1.Бротман, М.К. Неврологические проявления поясничного остеохондроза / М.К. Бротман. Киев: Здоровья, 1975. — 168 с.

2.Гехт, Б.М. Теоретическая и клиническая электромиография / Б.М. Гехт. -Л.: Наука, 1990.-229 с.

3.Коган, О.Г. Мануальная терапия в нейроортопедии / О.Г. Коган // Лечебная физкультура: справочник ; под ред. В.А. Епифанова. — М.: Медицина, 1988. С. 431 - 472.

4.Коган, О.Г. Теоретические основы реабилитации при остеохондрозе позвоночника / О.Г. Коган, И.Р. Шмидт, А.А. Толстокоров. Новосибирск: Наука, 1983.-213 с.

5.Клионер, И.Л. Старческие и дегенеративные изменения в суставах и позвоночнике/ И.Л. Клионер. М.: МедГиз, 1962. - 151 с.

6.Конев С. В., Волтовский И. Д. Фотобиология.- Минск: Изд-во БГУ, 1974.

7. Губанов Н. И., Утепбергенов А. А. Медицинская биофизика. – М. Медицина, 1978.

8.Материал из Википедии — свободной энциклопедии http://ru.wikipedia.org.

9.Самотокин, Б.А. Послеоперационные рецидивы неврологических синдромов поясничного остеохондроза и их хирургическое лечение / Б.А. Самотокин, А.И. Верховский // Вопросы нейрохирургии. 1983. - № 6. -С. 30-34.